写在第19个记者节 | 书生报国无他物,唯有手中笔如刀

一

可能是性格或喜欢看电视的原因,从小便对新闻媒体这个行当感兴趣,当年考大学阴差阳错地(也可能是当时分不够)报考了行政管理专业,以为这辈子可能与这个行当无缘了,没想到在大一的时候一个很偶然的机会让我接触到了时评,随后竟然与新闻媒体以及管新闻媒体的单位频繁地打交道,所以大学四年,虽然学的是管理,但我实际上一直与新闻媒体走得很近。也正因为如此,临近毕业的时候没有规划的自己想了想,干脆考个新闻传播的研究生吧,于是自己半路出家成了一名准新闻人。

二

半路出家之后,得以接触更多优秀的新闻学者和新闻人(虽然沽名钓誉的所谓教授也不少),去年有一次学界大腕喻国明来校讲座,具体的讲座内容没能给我留下太深刻的印象(讲的是“互联网的下半场”,抱歉,相对于学界的侃侃而谈,我更喜欢业界的踏实做事),但是他的座右铭却非常感染我——“书生报国无他物,唯有手中笔如刀”。

“百无一用是书生”“手无缚鸡之力”,自己曾经亲手将这些嘲讽的标签贴到这些读书人的行囊上的时候,怎么也没想到自己有一天也背起了这身行头,成了一个以后靠写字吃饭的人。

相对于科学家、企业家、医生、程序员等直接创造可见价值与财富增量的人们来说,书生全靠一张嘴、一支笔,“说”和“写”创造的价值在哪里?这个问题曾一度困扰我。后来我知道了答案:无他物,笔如刀。

虽然书生下笔迂腐柔缓,但笔下亦有雷霆万钧,有是非、有真假、有善恶、有忠奸。君不见,时刻激荡的当下是由书生记录,千年浩荡的历史是由书生书写。时过境迁、沧海桑田,所有曾经的跌荡都被时光洪流涤荡殆尽,但却在书生的笔下化为隽永的文字获得永生、连绵不绝,供后世一次次的品读,一回回的景仰。

如此厚重而无形,正是书生存在的价值。

三

书生记录的当下,正是未来的历史。而记录当下的那群人,被叫做记者。从抗战开始,一群群的记者便不顾个人安危记录着当时,参与着历史。著名新闻人邹韬奋在抗战期间创办了《抗战三日刊》,并写下一首诗:

我忧陆沉人梦魇,忍看谤史黠虏嚣。思借风雷开新宇,未忘铁血诛伪朝。

狐孽岂能长吠日,夷氛定随残雪消。书生报国无他物,唯有手中笔如刀。

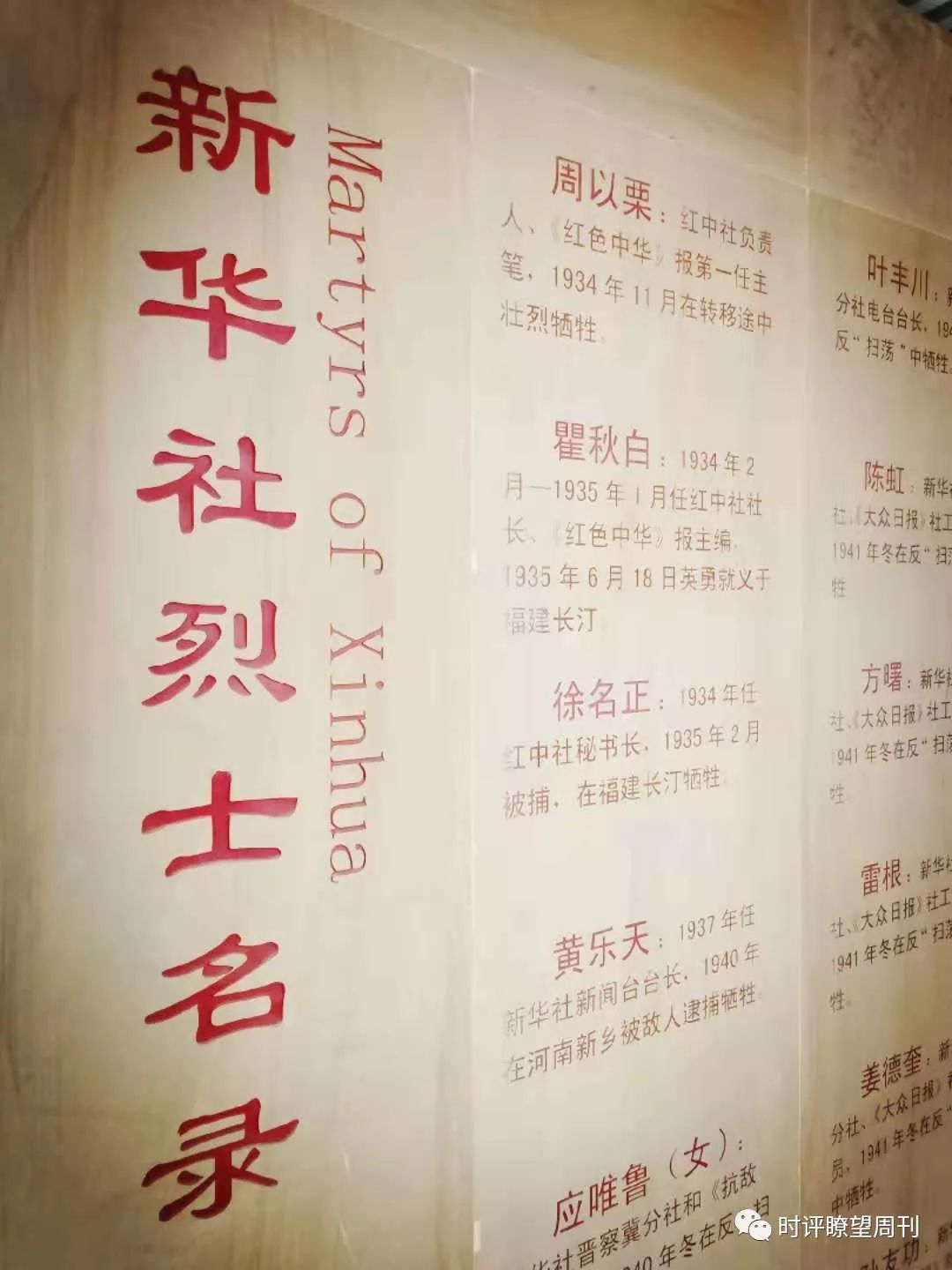

“书生报国无他物,唯有手中笔如刀”在当时被无数新闻人践行,甚至为此付出生命。前不久在参观新华社社史馆时,看到为抗战而牺牲的一串串烈士的名录,不禁心生敬意。在全民抗战时期,不同的群体有不同的革命奉献方式,而这,就是新闻人的奉献方式——记录着炮火、激昂着士气、为了民族生存奔走呼号。这声音,响彻寰宇、振聋发聩。

四

“书生报国无他物,唯有手中笔如刀”。这句话,知易行难。无论是时代不可抗的癫狂还是个人良知的泯灭,记者手中的这支笔可能会变得犹如悍吏之笔、屠夫之刀。从上世纪的“亩产十几万斤”到如今的新闻敲诈、媒介审判,无不时刻提醒着人们,油墨在良知的主宰下挥洒是何其重要。

五

喻国明教授现在引以为座右铭的这句话,是他的恩师、中国新闻学界泰斗甘惜分亲手为他提写的,甘老于2016年去世,而这句话也正是他一生的信条,也正是以他为代表的一代新闻人的写照。

斗转星移、世殊事异,随着社会环境的变化、技术手段的发展,从邹韬奋到甘惜分到喻国明再到我们这一代人,有多少人被欲望吞噬,把记录时代的笔变成杜撰历史、涂改事实、粉饰丑恶的笔?又有多少人被贪念利诱,把披荆斩棘的刀变成攻击人格、劈裂隐私、砍向他人的刀?

所幸,这个时代,有叛离,也有坚守。

六

最后,讲三个最近对我触动比较大的小故事。

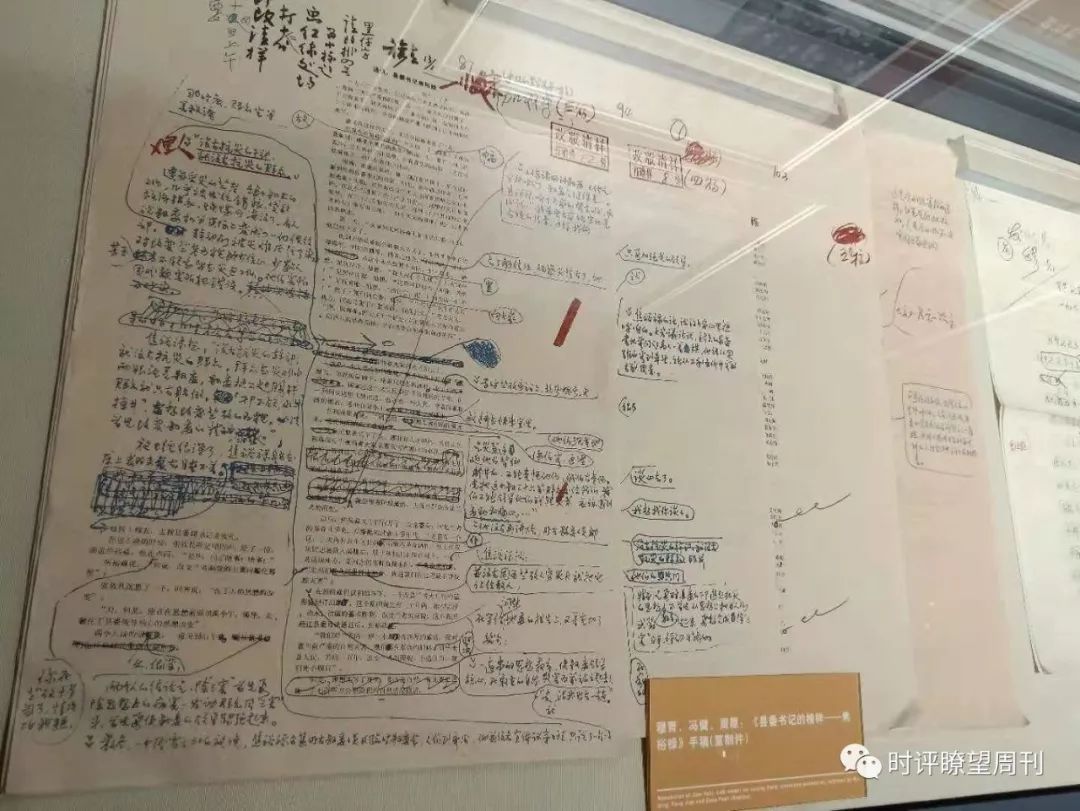

第一个故事,是我在新华社社史馆看到的一张手稿。这张手稿是著名新闻人穆青等人在上个世纪六十年代所写,在新闻史上大名鼎鼎,即《县委书记的榜样——焦裕禄》一文。这张手稿被反复用不同颜色的笔圈改,几易其稿,新闻人的严谨执拗及至今日犹留诸泛黄的纸上的字里行间,清晰可辨。用今日之语喻之,可堪“工匠精神”之誉。

第二个故事,在《新华每日电讯》实习期间,我亲见六人为改一稿碰头交流,为一字一词一句反复审阅修改而不止于五轮,在各种自媒体为吸引眼球、谋取利益而让错字连篇、低俗媚俗、广告软文、娱乐至死大行其道之时,这种坚守更显难能可贵。

第三个故事,是前两天我在白岩松的书里看到的,颇受感动,摘录如下:

2009年秋,我去中国传媒大学,也就是我的母校,为新闻学院的师弟师妹们讲课,结果看到一份翔实的社会调查报告,是三位师弟师妹利用业余时间搞的,报告关注了一个特殊的群体——北京SARS后遗症患者的治疗及生活状况。

这是一份很细致的调查,它让已被大多数人忘记的SARS画面再度浮现。更重要的是,将人们几乎已经不再关注的SARS后遗症人群重新触目惊心地呈现在社会的面前。

由于当时SARS病毒无法真正摸清底细,重症的病人又危在旦夕,因此大量使用激素进行治疗。这一点,人们无法在今天指责当时的做法,因为遭遇战中,挽救生命是第一位的。但问题是,生命保住了,可由于激素大剂量使用,很多患者在SARS病愈之后,陆续开始被后遗症缠身,其中主要的是股骨头坏死,甚至导致生活再也无法自理。

这样的后遗症患者,在北京有一百多人,他们中间很大一部分家庭出现变故,当初可以共患难,但后遗症带来的无止境的治疗使生活被严重拖累,于是,健康的一方选择离异,对于后遗症患者来说,雪上加霜。

平心而论,政府对这批人很照顾,符合标准便提供免费治疗,部分人群还得到每年一定数额的补贴。

然而,患者们依然感到恐慌与担心,病情还会不会发展?将来生活不能自理怎么办?那些有后遗症可从数据指标上又达不到标准的患者怎么办?尤其是:由于种种原因,他们的信息与状况仿佛被屏蔽掉,社会与公众不知道他们的状况,不知道他们的艰难,也无法伸出援手,就仿佛他们根本不存在一样。

师妹把调查报告交给我之后说:“他们(后遗症患者)很希望你能去看一看他们。”

过了一会儿,又不放心地跑过来,“你会关注他们吗?”

我对师妹说:“你们做了你们该做的事情,接下来该我们去做我们该做的事情了。”

一个星期之后,以这份调查报告为基础的《新闻1+1》播出,相关的采访与患者的画面出现在电视屏幕上,作为评论员,我在节目中说:应当把他们的处境与现状放到阳光之下,这样,社会上愿意伸出援手的人们才知道他们在哪儿,才会去帮助他们。

七

我始终认为,新闻职业崇高伟大,平凡内敛。既有“铁肩担道义、妙手著文章”“曲笔写春秋”的激荡,亦有脚踩泥土踽踽独行的寂寞,然而,去发现、去揭露、去褒歌、去挞伐,去体味世间百态,去为真理登高一呼,才是这个职业的魅力所在。

祝那些坚守的记者们节日快乐,祝那些坚守的记录者们节日快乐,祝那些坚守的新闻人节日快乐。

2018年11月8日于北京